配膳車と下膳車を分けるべき理由とは?

病院・介護施設の衛生管理と運用の実態

病院や介護施設における給食業務では、患者や利用者の健康を守るために、徹底した衛生管理が求められます。

その中でも、配膳車と下膳車の運用方法は、交差汚染の有無や、盛り付け・組み込みなどの作業効率にも大きく影響します。 配膳車と下膳車は分けるのがベストですが、現場の実情では兼用している施設も多く見られます。

今回の記事では、配膳車と下膳車を分けるべき理由と、限られたスペースでも実現できる導入の工夫を紹介します。

配膳車と下膳車の違い

配膳車と下膳車は、以下のように用途が異なります。

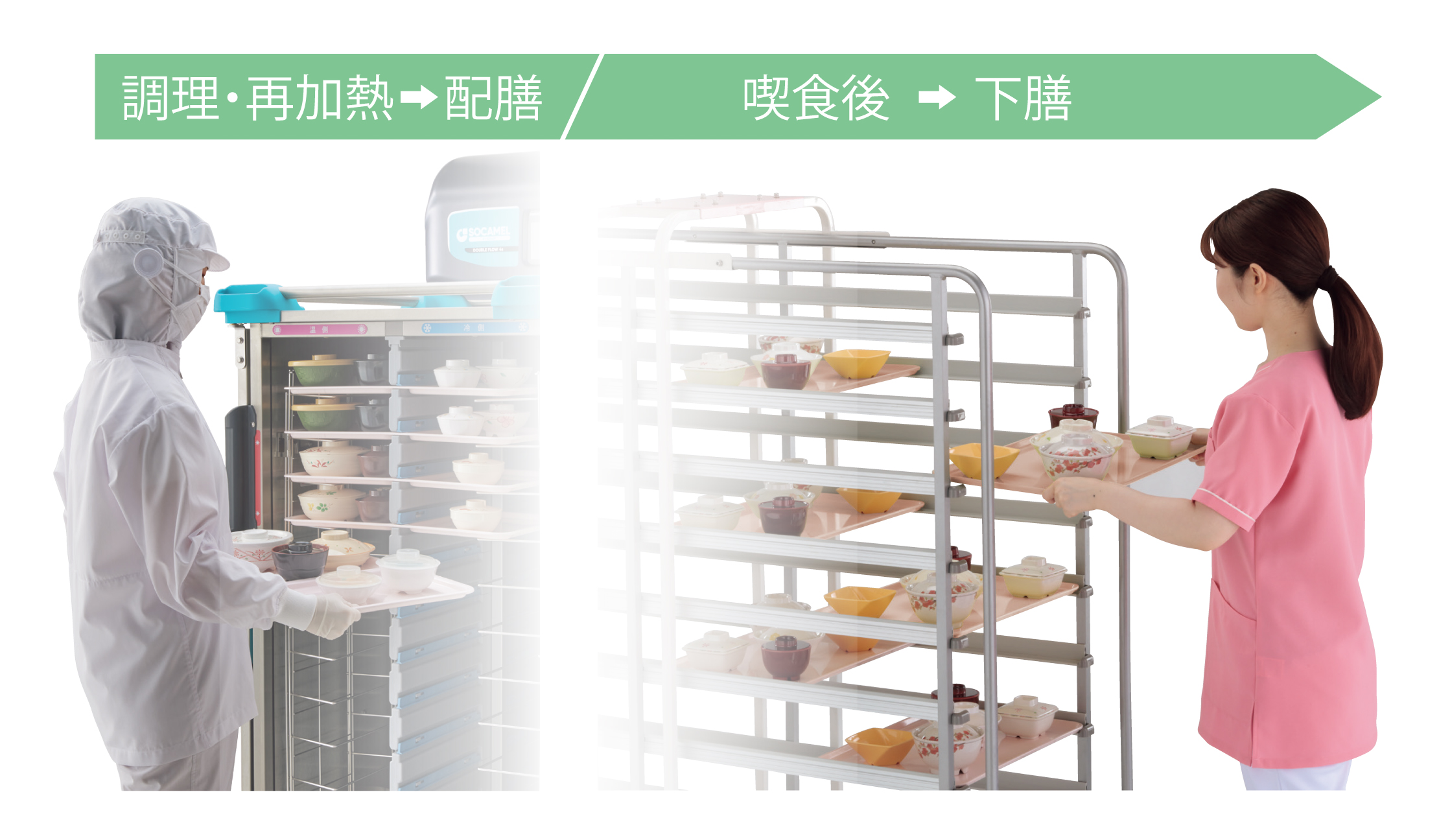

配膳車

調理された食事を各病室や利用者のもとへ届けるためのカート。

下膳車

食事後の食器を回収するために使用するカート。

それぞれが異なる目的で使用されるにも関わらず、「見た目が似ている」「コスト削減」「スペースが限られている」といった理由で、1台を兼用している現場も多く存在します。しかし、これには衛生面や運用面におけるリスクを含んでいます。

配膳車・下膳車の兼用で高まるリスク

交差汚染のリスク

配膳車と下膳車を兼用してしまうと、食後の食器や食べ残しに付着したウイルスや病原菌が、次の配膳に使う庫内に広がる恐れがあります。これにより、食中毒や感染症の院内感染リスクが高まります。

温冷配膳車の故障リスク

配膳時の食器にはフタがされているため、配膳車内で食事がこぼれてしまうということはあまりありません。しかし、下膳時はフタがはずれている食器も多く、お茶などの液体が配膳車内にこぼれたり、食べ残しなどが庫内のファン部分に入り込んでしまったりすると、電気系統や内部構造の故障につながる場合があります。

配膳車と分けての運用が難しい理由

新築の施設では、配膳車と下膳車両方での運用を前提に設計されていることが多くなりましたが、既存の医療・介護施設では、まだ理想通りに配膳車と下膳車を分けることが難しい現場も見られます。 下膳車導入のための障害となる理由には主に以下の2点があります。

- スペース不足:配膳車の他に、下膳車を複数台保管できるスペースが取れない。

- コスト制約:新たに下膳車を購入するための予算が取れない。

下膳車を導入するための工夫

下膳車用のスペースを確保する

衛生面の観点から、何とかして下膳車を導入したいというご相談も多くいただきます。厨房スペースに限りがある施設では以下のような工夫を取り入れて導入に至ったケースがあります。

- パントリーの空きスペースに保管

- 廊下の端に出してカバーで隠す

下膳車は使用していない時には複数台を重ねてコンパクトに保管できるため、配膳車よりも場所をとらずに保管が可能です。レイアウトや運用を見直してみると厨房以外の場所にもスペースを確保できることがあるかもしれません。

導入前と導入後のコストを見直す

配膳車と下膳車を兼用すると、現場には以下のような負担が継続的にかかっていることになります。

- 下膳と配膳の間に行っている洗浄・消毒の負担

- 温冷配膳車が故障してしまったときの負担

交差汚染を防ぐためには、下膳後の庫内洗浄が必要ですが、毎食後の洗浄にかかるスタッフの手間や、洗浄後まで配膳車が使えない時間のロスもコストといえます。 また、温冷配膳車を下膳に使うことで故障のリスクが上がると、修理費などのコスト上昇にもつながります。

このような継続的な負担から生じるコストを見直し、下膳車導入費用と比べてみてはいかがでしょうか。

配膳車と下膳車を分ける3つのメリット

交差汚染を防ぐ

もっとも重要なのは、病原菌やウイルスの二次汚染を防ぐことです。特に高齢者や免疫力の低い患者が多い施設では、小さな衛生管理ミスが大きな事故に繋がることもあります。

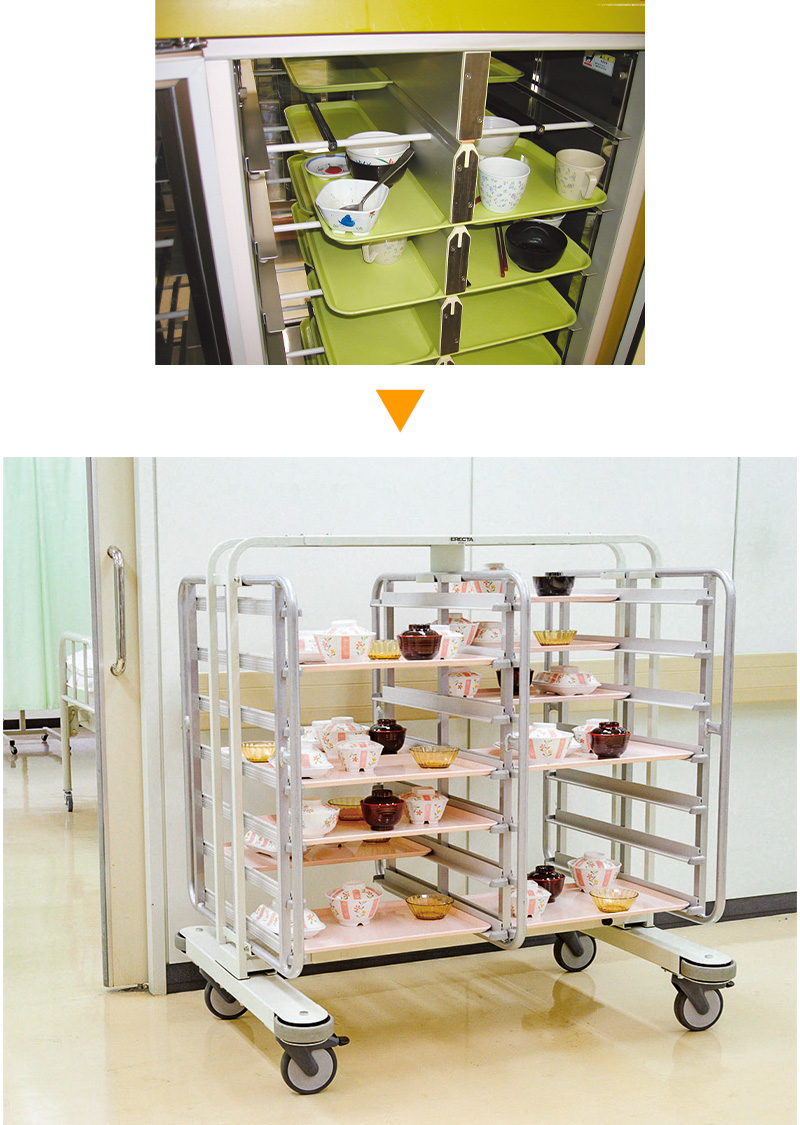

※配膳車を下膳に使用すると、庫内に病原菌やウイルスが付着してしまう恐れも。下膳用のカートがあれば配膳車の二次汚染を防ぐことができます。

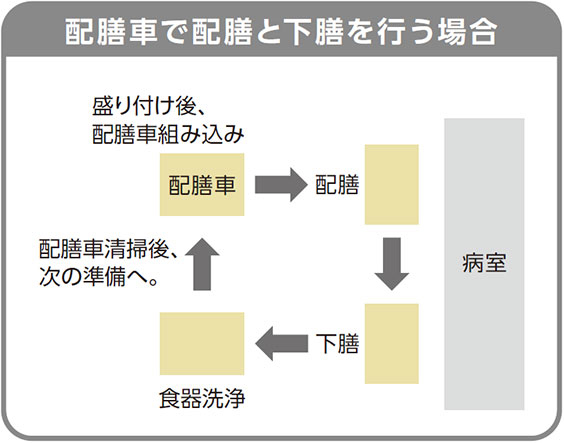

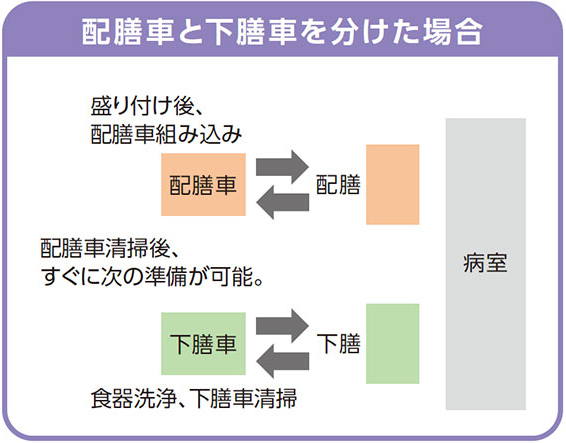

作業効率が向上

配膳車と下膳車を分けることで、扉や庫内が汚れてしまうリスクが減り、配膳車の洗浄や消毒の手間が軽減されます。 また、下膳を待つことなく次の配膳の準備ができるため、スタッフの作業効率が向上します。

下膳専用のカートを使うことで、より効率的な配膳業務が行えます。

温冷配膳車の故障を防ぐ

食べ残しや飲み残しが引き起こす故障リスクを回避できるため、温冷配膳車のメンテナンスコスト削減につながります。 また、温冷配膳車を修理に出し、配膳車が使えない期間ができるといったリスクを防ぐことができます。

エレクターの下膳車

エレクターは、約50年の実績を持つ配膳車の総合メーカーとして、配膳から下膳までトータルにご提案します。

下膳車については、温冷配膳車用と再加熱カート用(X型のみ)の両方をご用意しています。

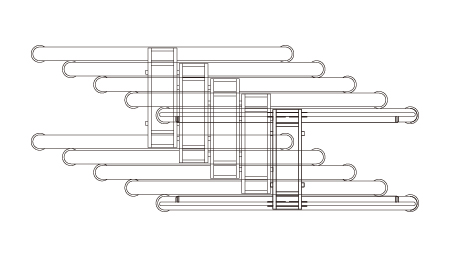

ネスティングトレイカート SUSフレキシブルモデル

ネスティングトレイカートは、下膳専用に作られた軽量で衛生的なカートです。使用するトレイに合わせてサイズを調整することができるため、様々なタイプのトレイに対応します。

R型

温冷配膳車用

最大4台までネスティング収納が可能

X型

温冷配膳車用 / 再加熱カート用

最大5台までネスティング収納が可能

特長

- ネスティング式(入れ子構造)により、省スペース収納が可能。

- 耐食性に強いステンレスとアルミ素材を採用し、清掃性が高い構造。

- 作業者の負担を軽減する軽量設計と高い機動性。

サイドカバーのオプショナルパーツが新登場

見た目の美しさを大切に

厨房までの下膳時に、食事後の食器や食べ残しなどを目立たないようにしたいというニーズに応えました。カバーを付けたままでも表面・裏面を清掃しやすい構造です。

カバーのみの後付けが可能

2ステップで簡単にカバーの取り付け・取り外しができる構造で、カバーのみの後付けも可能です。

カバー装着時もネスティング可能

使いやすさをそのままに。カバーを付けたままカートを重ねられるので、使用ごとにカバーを付けたり外したりする煩わしさもありません。

サイドカバーの装着は現行品(品番にSF・SFKを含む型)に限ります。詳しくはお問い合わせください。

ネスティングトレイカートの機能など、詳しくは以下のページをご覧ください。

まとめ

配膳車と下膳車を分けることは、「理想」ではなく、「必要」な衛生管理手法の一つです。

交差汚染の防止、業務効率の向上、機器の長寿命化という観点から、分離運用は明確なメリットがあります。

スペースや人員の制約がある現場でも、工夫次第で導入できることがあります。

ぜひ、衛生管理レベルの向上とスタッフの負担軽減のために、導入を検討してみてください。

よくある質問(FAQ)

配膳車と下膳車を分けることは法律で義務付けられているの?

現時点では法律での明確な義務はありませんが、保健所や衛生監査においては「望ましい対応」として指導されるケースが増えています。

小規模施設でも配膳車と下膳車を分けることは可能ですか?

はい。ネスティング式の下膳車を導入することで、最小限のスペースで運用可能です。

他メーカーの配膳車用トレイも対応できますか?

「ネスティングトレイカート」は、他メーカーのトレイでも対応できるよう、フレキシブルに調整が可能です。サイズによって対応できるものと、できないものがあるので、事前にご相談ください。

お問い合わせ

製品や導入方法についてのご相談は以下のフォームよりお問い合わせください。

![HCJ 2026(国際ホテル・レストラン・ショー)出展案内[2月17日~20日]](https://www.erecta.co.jp/dcms_media/image/hcj2026-main.jpg)