エレクターシェルフは、ワイヤーが三角形に曲がったジグザグの「トラス構造」部分により非常に高い耐荷重を誇ります。そこにはアメリカと日本をつなぐ不思議な縁がありました。

1956年アメリカでエレクターシェルフ発売

1929年に設立されたメトロポリタン・ワイヤー・グッズ・コーポレーション(Metropolitan Wire Goods Corporation)。外食産業に鋭い洞察力をもったワイヤー整備士&技術者であるルイス・マズロー(Louis Maslow)氏によって設立されました。ニューヨーク・マンハッタンのウエストサイドで営業を開始。最初の特許を取得したのは、卵の泡立て器です。その泡立て器は二ューヨーク近代美術館(MoMA)に現在も展示されています。

メトロポリタン・ワイヤー・グッズ・コーポレーションは、1939年にニューヨークの市場に近接したブルックリンに移転します。第二次世界大戦中、1942 年から 1945 年まではアメリカの戦争を支援するためにすべての生産を停止していましたが、戦争が終わると製品の生産を再開。1956年に業界に革命をもたらすエレクターシェルフが誕生したのです。

1957年日本でふるさとオープン

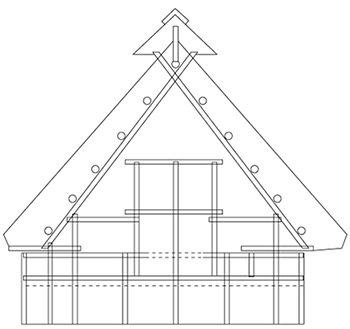

1957年エレクター株式会社の創業者・柳屋行が、東京都目黒区に合掌造りの和食レストラン「ふるさと」をオープンします。「ふるさと」は、1954年にスタートした御母衣(みぼろ)ダム計画により、湖中に沈む運命であった岐阜・白川郷の築齢数百年の合掌造りの民家を、その独特な個性を活かしたいと考えた柳屋が、1957年に東京に移築して開店したレストランです。

日本文化を体現するその姿はアメリカ大使館や海外のVIPにも評判が良く、ハワイをはじめとした海外出店計画を始めることとなったのです。

1964年に「ふるさと」はハワイ店をオープン。その時に出会ったのが当時アメリカで爆発的な普及を見せていたエレクターシェルフです。1966年には日本エレクターシェルフ株式会社を設立。エレクター製品の輸入・販売を開始します。

関連コンテンツ

エレクターシェルフとの出会いエレクターシェルフの起源は、1955年米国インターメトロ社によって開発されたワイヤーシェルフです。私たちがエレクターシェルフの日本輸入販売を始めたのが1966年。その出会いはあまりにも衝撃的でした。

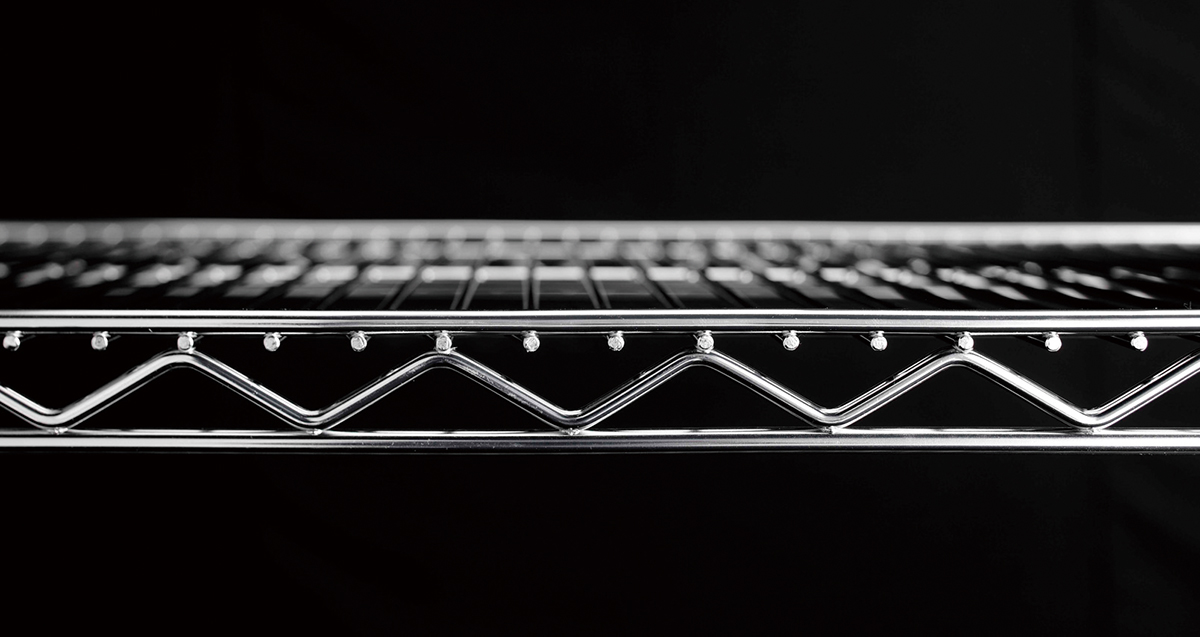

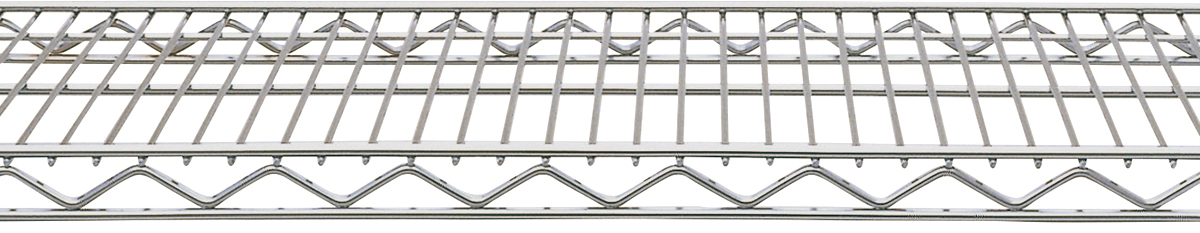

ワイヤーシェルフと合掌造りに共通するトラス構造

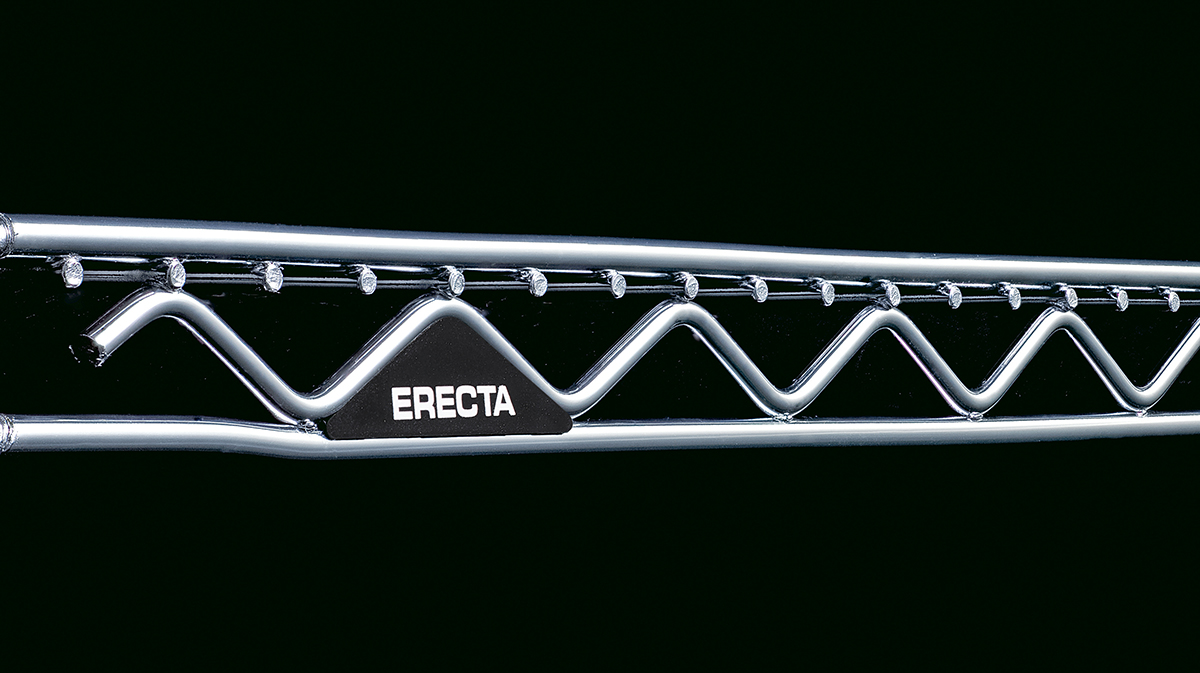

エレクターシェルフの特徴でもある線材をジグザグに曲げた三角形の連続で構成されている部分。この三角形は構造力学の分野において「トラス構造」と呼ばれています。エレクターシェルフはこのトラス構造により、非常に高い耐荷重(※)を誇っているのです。

※スーパーシリーズとファーストシリーズは1段あたり250kg、ベーシックシリーズは1段あたり135kg

例えば、1本の木の枝を2本に分けることを考えるとします。そのとき、私たちは経験的にそれを折り曲げることを考え、引っ張ることは考えません。これは、木の枝のような「棒状の構造物」が曲げに弱く、引っ張りに強いことを経験上、無意識に知っているからです。

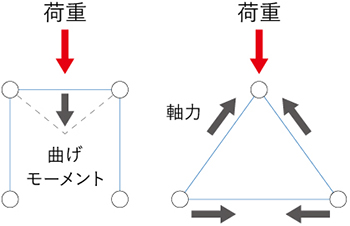

「トラス構造」は引張(物を引っ張る方向の力)、圧縮(物を押しつぶす方向の力)の構造を増やすことで強度を高める考え方です。上からの荷重を梁がそのまま受けると曲げの力(曲げモーメント)が生じますが、三角形の頂点で荷重を受けることで、引張の力が生じるようにしているのです。

トラス構造はその強度と効率性から、様々な分野で広く使用されています。建築や土木工学においては、高層ビルの支持構造や橋、屋根の骨組みなどに応用されています。

トラス橋として有名なのがアメリカのブルックリン橋。ニューヨーク・マンハッタンのダウンタウンからイーストリバーを越えブルックリンへと続く、ワイヤーロープを使用した大きな吊り橋で世界的に有名です。補剛桁にはトラス構造を採用しています。14年の歳月をかけて1883年に竣工・完成しました。

橋の主塔から橋の両端に向かって架かってワイヤーロープが張られ、補剛桁のトラス構造は荷重を分散させながら橋の強度を確保しています。

メトロポリタン・ワイヤー・グッズ・コーポレーションは、1939年にブルックリンに移転しました。エレクターシェルフの開発者であるルイス・マズローはこの橋を毎日のように眺めていたのかもしれません。エレクターシェルフを発明し、1956年発売までの長い間。

一方の日本。合掌造りは、丸太を三角形に寄り掛けた構造で建てられており、祈る時に手のひらを合わせる合掌の形を思わせることから「合掌造り」と呼ばれるようになったと言われています。

合掌造りの特徴としてまず挙げられるのは、雪に強い構造です。 雪の降る地域では家屋の屋根は何トンもの重さを支える必要があるからです。

2本の丸太を棟で交差させ、梁の両端に差し込んだ構造が又首(さす)構造と呼ばれ、まさに「和風トラス構造」です。

和食レストラン「ふるさと」のオープン、そして7年後のアメリカ・ハワイ進出。ハワイで出会ったエレクターシェルフ。エレクターシェルフとエレクター株式会社には「トラス構造」を共通点とする運命的な繋がりがあったとしか思えません。

スネークと呼ばれるシェルフのトラス構造部分

エレクターシェルフのトラス構造の部分を、私たちはその形が蛇に似ていることから「スネーク」と呼んでいます。

蛇は何度も脱皮をして成長することから復活と再生を連想し、不老長寿や強い生命力につながる縁起のいい動物と考えられています。

脱皮の際にはこれまでに怪我をしていた部分が再生し、長期間食料を口にしなくても生きていける生命力の強さから、再生・成長・無限の象徴に。田んぼの害虫になるネズミや虫などを駆除してくれることから、豊穣の神様や雨を降らす神様としても崇められるようになった神聖な生き物です。

1956年から始まったエレクターシェルフの歴史。私たちはこれからも、皆様に永く愛される製品を生み出し、革新的に生まれ変わり続けます。

関連コンテンツ

エレクターシェルフができるまで山梨県甲府市にある甲府工場は、シェルフをつくるための一貫生産体制が整っています。現在では大部分のシェルフは海外工場にて生産されていますが、一部の特注製品やオーダーシェルフの製品はこの甲府工場にて生産を行っています。

妥協なき高品質へのこだわり

市販のスチールシェルフの多くが海外で生産される中、エレクターでは山梨県甲府市の自社工場を拠点とし、そこで一部のシェルフを製造しつつ、量産体制を担う海外生産分の検品も含め、徹底した品質管理をしています。

![インターネプコンジャパン 出展案内[2026年1月21日~23日]](https://www.erecta.co.jp/dcms_media/image/nepconjapan25-1-red.jpg)

![九州半導体産業展 出展案内[2025年10月8日・ 9日]](https://www.erecta.co.jp/dcms_media/image/2025kyusyu-semi.jpg)